2014年6月公演、準備風景(その3)

6月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います。

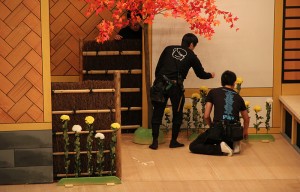

『蘭平物狂(らんぺいものぐるい)』では、菊の花がたくさん登場します。

以前、歌舞伎の造花についての特集記事をつくりましたので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

【連載】歌舞伎座の大道具を支える職人 造花

その1 http://kabukizabutai.co.jp/saisin/tokusyuu/369/

その2 http://kabukizabutai.co.jp/saisin/tokusyuu/520/

その3 http://kabukizabutai.co.jp/saisin/tokusyuu/535/

『実盛物語(さねもりものがたり)』。写真に写っている階段は「入れ歯」と呼んでいるもので、高さは七寸。ちなみに屋体(やたい)の高さは、「常足(つねあし)」で一尺四寸(階段の2倍の高さ)。このように歌舞伎の屋体の足の高さは、七寸が基本単位となっています。「入れ歯」は今回は1段ですが、『吃又』などでは3段の入れ歯が使われます。

この幕は「網代幕(あじろまく)」です。『蘭平物狂』では、御殿から奥庭へと転換する際に、この幕を使います。 歌舞伎では多種多様な幕が使われますが、幕の種類によって扱う係が異なります。大道具では、この網代幕などの「道具幕」、三色縦縞の「定式幕(じょうしきまく)」、「浅葱幕(あさぎまく)」など、たくさんの幕を担当しています。幕も種類や扱い方など、現場を追いかけてみると、なかなか奥が深い世界です。

2014年6月公演、準備風景(その2)

6月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います。

「所作台(しょさだい)」を片付けているところです。所作台をあげて、それから一人で担いで運んでいくのですが、あげるときには写真のように反対側を足でおさえてもらうと、やりやすくなります。 ひとりで所作台をあげようとしているところに通りかかると、大道具以外の人や女性なども、自然にひょいと足を添えて手伝っています。

『名月八幡祭』大詰の「火の番小屋」です。文字の入った出入り口の障子は「腰高障子(こしだかしょうじ)」と呼んでいます。

2014年6月公演、準備風景(その1)

6月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います。

『蘭平物狂(らんぺいものぐるい)』。所作(しょさ)の台をみんなで敷いているところです。

花道に所作を敷いているところ。

大奈落での作業の様子。限られたスペースを最大限活用しながら、準備をしていきます。

2014年5月公演、準備風景(その2)

5月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います。

5月2日に朝日新聞デジタルに掲載された記事にも、5月公演の準備風景が紹介されています。こちらも合わせてご覧いただけましたら幸いです。

【朝日新聞デジタル&W】

歌舞伎座の「大道具」ができるまで

http://www.asahi.com/and_w/gallery/20140502_kabuki/

『春興鏡獅子』の金の襖(ふすま)。「経師(きょうじ)」という紙を張る専門の担当者が金紙を張り、絵描きが牡丹の絵を描いて仕上げています。

『幡随長兵衛』の序幕「村山座舞台の場」。舞台の上に、また舞台! 劇中劇が楽しい趣向ですね。

『幡随長兵衛 水野邸座敷の場』の絵(庭遠見)を手直しているところ。絵は床にねかせて描くので、こうして舞台に飾り照明を当てた状態で、細かいところの仕上げをします。

大工(製作課)と色を塗る「塗り方」(第二美術課)は、千葉県の松戸で仕事をしています。 写真は、その松戸のゴミ箱。ビッグサイズです!(『春興鏡獅子』の金襖もちらっと写っていますね)

2014年5月公演、準備風景(その1)

5月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います。

5月2日に朝日新聞デジタルに掲載された記事にも、5月公演の準備風景が紹介されています。こちらも合わせてご覧いただけましたら幸いです。

【朝日新聞デジタル&W】

歌舞伎座の「大道具」ができるまで

http://www.asahi.com/and_w/gallery/20140502_kabuki/

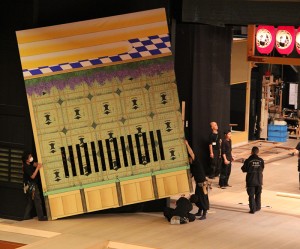

松戸の製作場で『矢の根』の屋体を仮り組みしているところ

この写真に写っているのは、製作課のメンバーです

「道具調べ」で、『毛抜』の提灯を取り付けているところ

朝日新聞のWebマガジン「&W」に弊社の仕事の様子を取材していただいた記事が掲載されました(&Wは女性向けのWebマガジン。&Mという男性向けのページもあります)。2014年5月に歌舞伎座で行われている「團菊祭五月大歌舞伎」の大道具ができるまでをご紹介いただいています。たくさんのヴィジュアルで大道具の仕事をご覧いただけます。

この記事をご覧になった方で、もっと大道具の仕事を知りたいという方は、以下のページをおすすめします。大道具の仕事は分業化されていますが、それぞれの部署がどんな仕事をしているのか、インタビュー形式でまとめてあります。

大工仕事をしている人のインタビュー

http://kabukizabutai.co.jp/seisaku/

色を塗る仕事をしている人のインタビュー

http://kabukizabutai.co.jp/daini_bijyutsu/

絵を描く仕事をしている人のインタビュー

http://kabukizabutai.co.jp/daiichi_bijyutsu/

朝日新聞デジタル &W

歌舞伎座の「大道具」ができるまで

http://www.asahi.com/and_w/gallery/20140502_kabuki/

歌舞伎座新開場から一周年を迎えたことを記念して、2014年4月28日に歌舞伎座において「GINZA KABUKIZA一周年記念式典」が執り行われました。

式典の様子については、歌舞伎公式総合サイト「歌舞伎美人」をご覧ください。

歌舞伎美人ニュース

「GINZA KABUKIZA一周年記念式典」を開催

http://www.kabuki-bito.jp/news/2014/04/ginza_kabukiza_3.html

式典では、式典名を書いた看板が舞台に飾られました。これは「一文字看板」と呼ばれるもので、文字数に応じてさまざまな幅があります(上記のニュースの写真に「一文字看板」が舞台に飾られている写真が掲載されています)。

歌舞伎座の舞台で一文字看板の文字を書いているところ。アルファベットもほぼフリーハンド。

文字を書いているのは「岡本文字書き店」の岡本さん。大きな筆で、一気呵成に仕上げていきます。

歌舞伎の大道具のなかの文字では、雪洞(ぼんぼり)や襖、障子などの文字、『助六由縁江戸桜』が上演される際に河東節(かとうぶし)でご出演される方々のお名前の札などを岡本さんに書いていただいています。

吉原の風景「仲ノ町(なかのちょう)」に出てくる雪洞(ぼんぼり)の文字を書いているところ。

「岡本文字書き店」のホームページ

http://moji-kaki.com/index.php?FrontPage

その10 上敷(畳敷)その1

大道具では畳の部屋をあらわすときに「上敷(畳敷)」という長いゴザを用います。読み方は「じょうしき」です。畳の縁(へり)の使い方には、きまりがあり、以下のように使い分けています。

田舎家や生世話の屋体(長屋など)は、縁なし。

商家は、黒縁。

武家は、高麗縁(こうらいべり)。

2014年4月の演目では、『髪結新三』の新三の家は「縁なし」、白子屋と家主の家は「黒縁」。『一條大蔵譚』奥殿は、「高麗縁」です。

左:『髪結新三』富吉町新三内の場 右:同、白子屋見世先の場

『一條大蔵譚』奥殿

高麗縁

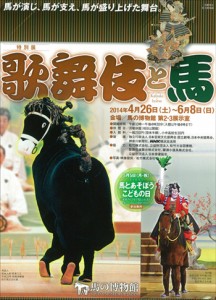

4月26日より「馬の博物館」(神奈川県)で特別展「歌舞伎と馬」が開催されます。歌舞伎の舞台に登場する「馬」について、絵画や工芸品、小道具、映像資料などを通して詳しく知ることができる展覧会で、弊社が所蔵する馬にまつわる演目の道具帳も展示されます。弊社では、展示デザインなどでもお手伝いをさせていただきました。

*馬の博物館:公益財団法人馬事文化財団が運営している博物館。1860年代に横浜で始まった洋式競馬発祥を記念した根岸競馬記念公苑内に、日本中央競馬会により開設。

【展示構成】

第一章 歌舞伎舞台(劇場)の始まり

第二章 歌舞伎と馬

第三章 歌舞伎を演じる馬

特集展示 競馬を愛した名優 七代目中村芝翫丈を偲ぶ

*入場料など詳しくは、馬の博物館の公式WEBサイトをご覧ください。

http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/uma/

*歌舞伎関連グッズを販売する松竹歌舞伎屋本舗も特別出店します。

松竹歌舞伎屋本舗 http://kabukiyahonpo.com/index.html

【展示概要】

会期:平成26年4月26日(土)~6月8日(日)

会場:馬の博物館(横浜市中区根岸台1-3)

開館時間:午前10時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

休館日:月曜休館(祝日は開館)

2014年4月公演、準備風景

4月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年3月末ごろに撮影したものです)。

『髪結新三』白子屋見世先の場の入り口を組み上げているところ。

『壽春鳳凰祭』。美術を担当された松尾敏男画伯の道具帳を見ながら、背景画の最後の仕上げをしています。

『髪結新三』には2つの橋が出てきます。写真は、最初に出てくるほうの橋(永代橋)で、板の目を描いているところです(塗方の仕事)。 これを描くにも計算やコツが必要。先輩から後輩たちへ指示が飛びます。