その9 囲い

「囲い(かこい)」とは「大臣囲い」の略で、舞台の上手と下手の黒御簾(くろみす)の前に飾る絵のことをいいます。

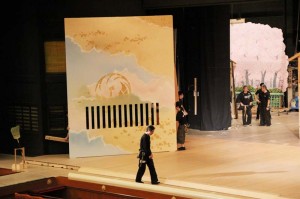

2014年4月公演の舞踊『壽春鳳凰祭』の「囲い」。演目名にちなんで、歌舞伎座の座紋「鳳凰丸(ほうおうまる)」が描き込まれています。

2014年4月公演の『女伊達』の「囲い」。

「囲い」の側面の始末をしているところ。

弊社の絵描き(第一美術課)の山中隆成が第69回春の院展に「残雪」を出品し、入選いたしました。院展(正式名称は「日本美術院展覧会」)は、公益財団法人 日本美術院が主催運営している日本画の公募展覧会のことで、春と秋に開催されます。春は「春の院展」、秋は「再興院展」と呼ばれています。

院展・日本美術院のホームページ

http://nihonbijutsuin.or.jp/index.html

山中隆成(やまなか たかなり)

第一美術課 課長

昭和43(1968)年、神奈川県生まれ。多摩美術大学日本画専攻卒業。平成11(1999)年より歌舞伎座舞台で絵描きとして働き始め、翌年に正式入社。日本美術院特待(*)で歌舞伎座舞台の絵描きである後藤芳世の勧めにより、院展に出品をはじめる。大学時代の先生でもあり日本美術院同人(現・理事長)の松尾敏男(まつお としお)画伯に師事。歌舞伎座が新開場した平成25(2013)年4月公演の最初の演目『壽祝歌舞伎華彩』、その一年後の平成26(2014)年4月の歌舞伎座公演の『壽春鳳凰祭』では、松尾敏男画伯が舞台美術を担当。師の描いた道具帳の意図を汲みとり、「囲い」(*)の図案を考えて描くなど、舞台の背景画を描く指揮をとる。平成18(2006)年の再興第91回院展をはじめ、過去に春の院展に2回、再興院展に2回、入選を果たしている。

*特待:再興日本美術院展覧会(院展)に20回入選、あるいは、奨励賞4回受賞、または日本美術院賞1回受賞で推挙される。

*囲い:大臣囲いの略。舞台の上手と下手の黒御簾の前に飾る絵のこと。

入選作品「残雪」について

今年の2月に大雪が降ったときの光景を描いたものです。絵を描く際は、まずスケッチをするのですが、日中は仕事をしているので、どうしても夜に描くことが多くなります。そのようなこともあり、描く作品は夜を題材にしたものが多くなります(笑)。松尾先生と歌舞伎の舞台のお仕事をご一緒させていただけることについては、大変光栄に感じています。これからも歌舞伎の大道具の仕事と、日本画を描くことを両立していきたいと思っています。

鳳凰祭四月大歌舞伎

平成26年4月2日(水)~26日(土)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2014/04/post_74.html

第69回春の院展 東京展

山中隆成の絵も展示されます(他地域での巡回展での展示は未定)。

日程:2014年3月26日(水)~4月7日(月)

場所:日本橋三越本店 本館・新館7階ギャラリー

*山中の絵は、第1会場Fゾーンに展示されています。

展覧会のポスター(PDF)

http://nihonbijutsuin.or.jp/poster/69Tokyo/tokyo_poster.pdf

*フェイスブックのコメント欄などから、たくさんのお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございました。山中からお礼の言葉です。

「たくさんの方からお祝いの言葉をいただきまして、とてもうれしく感じるとともに、ちょっとびっくりしています。ありがとうございました。これからも精進してまいります。」

2014年3月公演、ばらし風景

千穐楽の終演後には、舞台上で道具を解体しはじめます。この作業を「ばらし」と呼んでいます。無事に1ヶ月の公演を終えたことに感謝しつつ、また翌月の準備に向けて気持ちを切り替えます。3月は千穐楽の翌日に「俳優祭」があるため、その準備も同時に進めました。

舞台上では3月の道具をバラす作業と、翌日の俳優祭の準備が進行中。

二階のロビーでは、模擬店などの設営を行っています。

2014年3月公演、準備風景(その2)

3月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年2月末ごろに撮影したものです)。

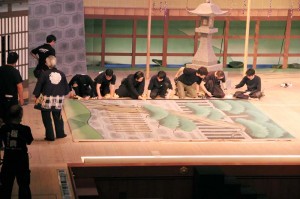

所作台(しょさだい)をみんなで拭いているところです。『藤娘』などの舞踊や、舞踊的要素のある演目(『四の切』『七段目』など)のときは、足のすべりをよくするために所作台を敷きます。足のひっかかりがないか、などを細かく確認をしながら、慎重に仕事をしていきます。

藤の造花をひとつずつ、丁寧に取り付けていきます。

霞幕を準備しているところ(『日本振袖始』)。

歌舞伎では、舞台の上にゴザのようなものを敷いて畳の部屋を表すことがよくあります。 写真は、ゴザの端のラインをそろえるための作業をしているところです(『加賀鳶』)。ぴしっとそろうように、調整しています!

2014年2月公演、ばらし風景

千穐楽の終演後には、舞台上で道具を解体しはじめます。この作業を「ばらし」と呼んでいます。無事に1ヶ月の公演を終えたことに感謝しつつ、また翌月の準備に向けて気持ちを切り替えます。

2014年3月公演、準備風景(その1)

3月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年2月末ごろに撮影したものです)。

鳳凰祭三月大歌舞伎

平成26年3月2日(日)~26日(水)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2014/03/post_73.html

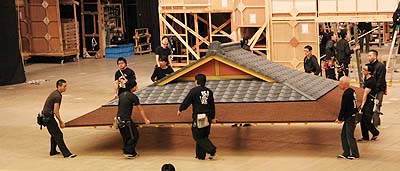

『封印切』井筒屋離れ座敷の屋根をみんなで運んでいるところ。

『加賀鳶』本郷木戸前勢揃いの場面。背景画を舞台に飾り、絵描きが最後の仕上げをしているところ。

2014年2月公演、準備風景(その3)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年1月末ごろに撮影したものです)。

【現場レポート】2014年2月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1346/

【現場レポート】2014年2月公演、準備風景(その2)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1375/

『青砥稿花紅彩画』では、「長谷寺花見」や「稲瀬川勢揃い」「極楽寺山門」で、舞台の上のほうに桜ののれんみたいなものが飾られます。これは「吊り桜(糸桜)」で、いろいろな演目に登場します。 近くで見ると、意外と大きくて長いです。

『心謎解色糸』序幕「雪の笹藪の場」の背景画です。今年(2014年)の2月は歌舞伎座近辺でもたくさんの雪が降りますね。

番外編:大道具ファッション(?)に注目した写真です。この三人は会社のみんなでおそろいバージョンですが、Tシャツや長袖Tシャツ、フード付きパーカ、ジャンパーなど形は各自が好きなものを選べるようにしています。

2014年2月公演、準備風景(その2)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年1月末ごろに撮影したものです)。

【現場レポート】2014年2月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1346/

『通し狂言 青砥稿花紅彩画』の大詰の道具を舞台で組み上げているところ。1月の公演期間中に、開演前の時間などを使って少しずつ準備を進めていました(この写真のみ1月中旬に撮影)。

『青砥稿花紅彩画 白浪五人男』の序幕「初瀬寺花見の場」。のれんを扱うのも大道具です。

屋体のすそと床とのわずかな隙間をなくすための作業をしているところ(『心謎解色糸』二幕目・糸屋奥座敷の場)。限られた時間のなかで、みんな手早く丁寧な仕事をするよう心がけています。

土産物店が並ぶ「木挽町広場」(歌舞伎座・地下2階)で、歌舞伎座オリジナルのポストカードが販売されることになりました。お客様に喜んでいただけるような歌舞伎らしいものにしたいとの要望を受けて、私たち大道具のデザイン課がポストカードの図案を作らせていただきました。木挽町広場には、おひな様も飾られて、春の雰囲気が漂っています。お近くにお出かけの機会がございましたら、お立ち寄りいただけましたら幸いです。

*木挽町広場での販売は終了しております。

歌舞伎座オリジナル・ポストカードの売り場はこちらです。15種類・各120円。売り場のお姉さんによると、松羽目をモチーフにした図案などが人気だそうです。

はがきの図案は、歌舞伎の大道具でもよく使う松羽目や花丸、波などをモチーフにしています。

木挽町広場には、おひな様も飾られています。

歌舞伎座では二月の恒例となっている地口行灯も展示されています。

木挽町広場には、二月に歌舞伎座で上演されている『白浪五人男』の傘も展示。この傘の裏側あたりに歌舞伎座オリジナル・ポストカードの売り場があります。

2014年2月公演、準備風景(その1)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年1月末ごろに撮影したものです)。

『白浪五人男』大屋根の「がんどう返し」。転換担当(舞台課)、塗方(第二美術課)など入り乱れて(?)みんなで仕事をしております。 塗方は、普段は千葉県の松戸の工場で仕事をしていますが、月末の道具調べなどの時期は歌舞伎座で仕上げを行い、要所要所でみんなをリードしています!

舞台の天井には背景画など、いろいろなものを吊っています。それらを吊る際には、ロープで縛ることもありますが、その縛り方も目的に合わせて、いろいろ種類があります。 写真に写っているのは、(たまたまですが)二人とも幕引きです!

大道具の仕事は、チームワークが大切。常にみんなが声をかけあって仕事をしています。