2015年8月公演、準備風景(その2)

8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『祇園恋づくし』の四条河原。料亭の提灯を取り付けているところです。この白い提灯には、京都の南座の川向かいにある料亭の名前が書かれています。

その19 あおり(転換の手法)

大道具の転換には多くの種類があり、場面ごとにふさわしい技法で転換をしています。ハイテク技術が発達した時代ですが、歌舞伎では人と人との間合いや呼吸、芝居の流れを大切にしており、多くの場合、人の力で動かしています。

そうした人力による「転換」のひとつに「あおり」があります。大臣囲いにつけられた絵を本のページをめくるように折り返して絵を変化させます。あおりは原則として舞台の外側から内側へ折り返します。これは裏方の顔が客席に向かないようにとの配慮もあります。

NHK Eテレ「にっぽんの芸能」の「古典芸能玉手箱」というコーナーにて、弊社の絵描き(第一美術課)をご紹介いただきます。「八月納涼歌舞伎」の背景画を作っている現場や道具調べなどを取材いただきました。

放送は、8月14日(金)午後10:00~10:58の予定で、メイン特集は「坂東三津五郎の芸と人」です。絵描きは番組後半に15分程度でご紹介いただくことになると思います。

よろしければ、ご覧いただけましたら幸いです。

(なお放送内容などは、突然変更になる場合もあります。詳しくは番組HPなどでご確認ください)

「にっぽんの芸能」

毎週金曜日 22:00−22:58(再放送、翌月曜日5:00−5:58)

http://www.nhk.or.jp/koten/arts/

8月2日、こども歌舞伎スクール「寺子屋」の生徒さんのための「歌舞伎座舞台見学会」が行われました。こども歌舞伎スクール「寺子屋」は、歌舞伎子役の演技と日本舞踊の実技を中心に和の心、礼儀を学ぶことを目的に2014年に開設されたものです。

生徒と保護者のみなさんが、歌舞伎座の舞台でツケ打ちや幕引きなどを体験されるメニューもあり、弊社でもお手伝いをさせていただきました。以下の寺子屋さんのニュース記事のなかで、その様子が詳しくレポートされています。

こども歌舞伎スクール「寺子屋」公式WEBサイト

http://www.shochiku.co.jp/terakoya/news/2015/08/post-27.html

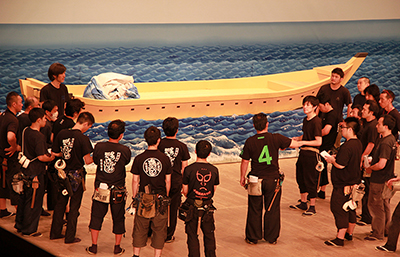

2015年8月公演、準備風景(その1)

8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『逆櫓』。みんなで集まって、転換手順の確認をしているところです。

『祇園恋づくし』。祇園祭の山鉾の準備の様子。

2015年7月公演、準備風景(その3)

7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『熊谷陣屋』の幕を張っているところです。この幕は「陣幕(じんまく)」と呼んでいます。

『与話情浮名横櫛』の背景画の手直しをしている様子です。

『蜘蛛絲梓弦(くものいとあずさのゆみはり)』で使われる幕を巻き上げているところです。

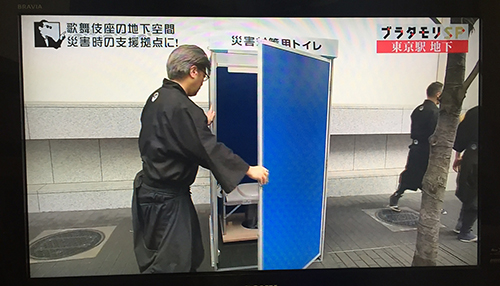

7/20放送の「ブラタモリ スペシャル 東京駅 ~巨大地下空間は歴史の生き証人!?~」にて、歌舞伎座の地下空間が紹介されました。災害時に設置される臨時トイレの紹介場面では、弊社もお手伝いをさせていただきました。

「ブラタモリ スペシャル 東京駅 ~巨大地下空間は歴史の生き証人!?~」

放送日:2015年7月20日(月・祝)

再放送:2015年7月25日(土)

深夜0時50分~2時3分(日曜午前)

http://www.nhk.or.jp/buratamori/list/index.html

2015年7月公演、準備風景(その2)

7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『怪談 牡丹燈籠』の冒頭は川のシーン。スルスルと進む小舟も演技力が必要ですね。この舟は大道具が担当しております。

『怪談 牡丹燈籠(かいだんぼたんどうろう)』。劇中、噺家が登場するという演出で(噺家役は歌舞伎俳優が演じます)、その高座の台を設置しているところです。

2015年7月公演、準備風景(その1)

7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『南総里見八犬伝』の大屋根です。屋根での立ち回りの後、どーんと屋根が倒れる「がんどう返し」という大仕掛けになります。

写真は、その大屋根の瓦の手直しをしている塗方です。お客様からは見えにくいところなのですが、丁寧にそして手早く筆を走らせていました。

照明テストの時間帯に、ちょっとドラマティックに光が当たっていたので、その瞬間をパチリ。

大きな背景画(『怪談 牡丹燈籠』の高座)を、せーので起こしています!

2015年6月公演、準備風景(その2)

6月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『夕顔棚(ゆうがおだな)』の大道具です。白い花の部分は、絵ではなく、造花(立体)です。

『天保遊俠録(てんぽうゆうきょうろく)』の桜です。劇場にいると桜をはじめ、いろいろな草花(もちろん造花が多いですが)をみることができます。

『天保遊俠録(てんぽうゆうきょうろく)』の道具調べの様子です。下手側には、BGMを担当する黒御簾(くろみす)の部屋がありますが、中の演奏者が舞台や花道を見るための窓があります。黒御簾を囲う絵に、その窓のための穴をあけているところです!