2015年2月公演、準備風景(その1)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『一谷嫩軍記 陣門組打』。単純な海にも見えますが、重層的な構造になっています。

『神田祭』の背景画を手直ししているところです。

持ち手の部分を長くしたオリジナルうちわ。桜や雪などを降らせる演目の場合、落ち損ねてひっかかったものを終演後にパタパタとはたいて、きれいにしています。別の演目のとんでもないときに、ハラリと落ちたりしたらいけませんからね。 (写真は『関の扉』終了後に撮影したもの)

2015年1月公演、準備風景(その3)

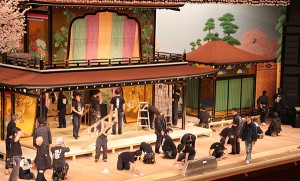

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『一本刀土俵入』。屋根の上にイチョウの葉がパラパラっと落ちている感じを出すために苦心していました。

『女暫』の冒頭に登場する回廊。この後、中央から左右に分かれて上手(かみて)と下手(しもて)にはけてなくなります。この転換を「引きわり」というんですよ。もちろん、大道具が人の力で動かしています。 写真で回廊のチェックをしているのは、塗方です。こうした塀などは絵描きではなく、塗方が担当します。汚れやキズなどがないか、細部まで調べています。

『女暫』の提灯です。歌舞伎座の座紋である鳳凰丸と、巴御前を勤められる俳優さんの紋(花かつみ)がはいっています。 「今回はすべて白地ですが、地色や紋の色は公演ごとに微妙に異なったりするので、提灯を注文する際は慎重に確認を行ってます」(提灯担当者談)。

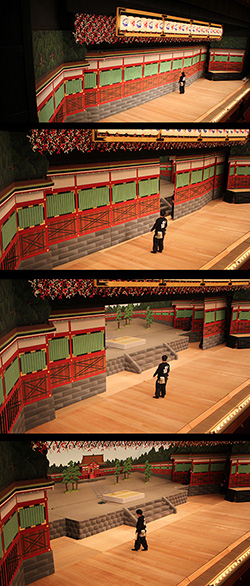

その18 転換の種類「引きわり」

『女暫』の冒頭に登場する回廊です(2015年1月公演)。

奴たちが上手にはけると、この回廊は中央から左右に分かれて上手(かみて)と下手(しもて)にはけてなくなります。この転換を「引きわり」とよびます(大道具の転換担当者が人の力で動かしています)。

写真は「道具調べ」の際に、「引きわり」のタイミングや動きをチェックしているところです。

2015年1月公演、準備風景(その2)

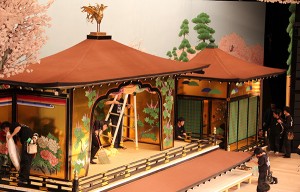

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『金閣寺』。屋体の前には所作台を敷きます。

『女暫』で使う「かすみ幕」を準備しているところです。歌舞伎ではユニークな使い方をする幕がたくさんありますが、この「かすみ幕」も初めてご覧になる方は、珍しいかもしれませんね。 これも大道具が受け持っています。

『一本刀土俵入』の屋体の窓に格子を打ち付けているところです。

今年もよろしくお願いいたします

あけまして、おめでとうございます。

本日(1月2日)より、歌舞伎座の「壽初春大歌舞伎」もはじまり、私たちも初仕事をむかえております。

いつもは、あちこちにちらばって仕事をしていますが、今朝はみんなが歌舞伎座に集合して年始の式をしました。

今年もHPやFacebookページにて、ささやかな発信をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

初日をむかえた歌舞伎座(1月2日撮影)

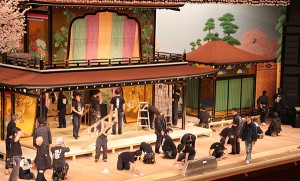

『金閣寺』の道具調べの様子

歌舞伎座に全員集合して、年始の式を行いました。

今年も一年ありがとうございました

歌舞伎座では、来月の準備がまだ続いておりますが、私たちも今日が仕事納めです。

この1年、弊社のHP、Facebookページをご覧いただきまして、ありがとうございました。

みなさまも、よい新年をお迎えください。

大道具の部屋にもお正月のお飾りがつけられました

2015年1月公演、準備風景(その1)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『黒塚』。転換の手順を確認しているところです。

『金閣寺』の屋体。金貼りは「経師」の仕事。そしてその上に絵を描くのは「絵描き」の仕事です。

大道具の仕事では、細かな指示はほとんどなく、ひとりずつが自分でなにをすべきかを考えて動いています。すごく仕事のスピードが早いんですよ。

2014年12月公演、準備風景(その2)

12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『雷神不動北山櫻』二幕目「小野春道館の場」の提灯をつけているところです。提灯には、成田屋の定紋である三升と、歌舞伎座の座紋の鳳凰丸が描かれています(職人による手作業)。

『雷神不動北山櫻』二幕目「小野春道館の場」の看板をとりつけているところです。つける高さも大事で、何度も確認してから取り付けていました。

『雷神不動北山櫻』の笹を作っているところです。造花はこんな風に大道具の手で整えて舞台に出しています。ちょっとした角度で、うんと笹っぽくなります。生け花みたいですね。

2014年12月公演、準備風景(その1)

12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『雷神不動北山櫻』の屋体。製作課が手直しをしつつ、塗方が色の仕上げをしているところです。

一番大きなセリを使って、大奈落から屋体を舞台にあげているところです。

『雷神不動北山櫻』二幕目「小野春道館の場」の屋体を彩る「花丸」。絵描きがひとつずつ手で描きました。その数は、60を超えます。

2014年11月公演、準備風景(その2)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『熊谷陣屋』の「幔幕(まんまく)」をはっているところです。転換チームのなかに、のれんや幔幕などの布を扱う担当者がいます。

『井伊大老』の背景画の手直しをしているところです。

『鈴ヶ森』。 水をあらわした道具が置かれていますが、これも大道具が作ります。この「水」は、ラストでお話を展開させる役目も担っています。