2014年8月公演、準備風景(その2)

8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『たぬき』に登場する棺桶(早桶)と薪です。薪のほとんどは大道具が作りますが、役者さんが手に持つ薪は、小道具さんが作られます。 小道具さんにうかがってみると「(大道具と)打ち合わせなくても、だいたい同じ感じの色味になるんだよね〜」と言われていました。阿吽の呼吸。

このなまこ壁は『たぬき』の芝居茶屋の二階の場面(二幕目の第一場)で使われるものです。 客席のお客さまからは、茶屋の座敷の窓から少し見える程度だと思いますが、実際はこんなに大きな壁なんですよ。

歌舞伎美人のニュースにこのなまこ塀が写った舞台写真が掲載されていましたので、以下にお知らせします。見比べてみると楽しいかもしれません。

http://www.kabuki-bito.jp/news/2014/08/_8.html

2014年8月公演、準備風景(その1)

8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『恐怖時代』の「殿中酒宴の場」。塗り方が仕上げの筆を入れています。

『恐怖時代』「殿中酒宴の場」のパーツ。これはまだ製作途中で、このあと黒いふちと引き手をつけて、ふすまの形となります(下手の黒御簾の前につけます)。

舞台課のメンバーが『龍虎』の岩の手直しをしています。

その14 睡蓮

『恐怖時代』奥庭の睡蓮です。

造花の担当者によると、睡蓮と蓮は混同されがちですが、植物学的には異なるためいろいろ調べて準備したとのこと。睡蓮は、葉に切れ込みがあり、花は水面にぽこっと浮くようにして咲きます。また、睡蓮の花が歌舞伎に登場することは、珍しいとのことでした(『恐怖時代』の上演自体、ずいぶん久しぶりです)。

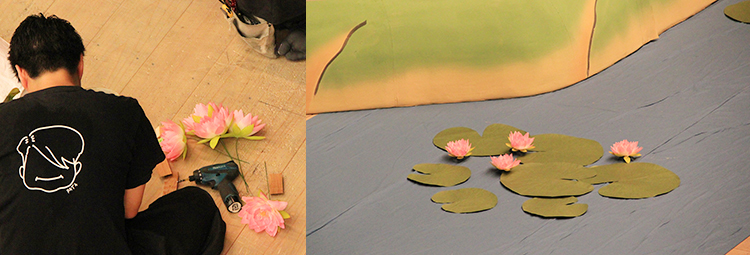

花が水に浮いたように見せるための細工をしているところ(写真左)。舞台に飾ったところ(写真右)

睡蓮の花の造花

2014年7月公演、準備風景(その3)

7月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『悪太郎』。絵描きたちが、松の手直しをしていますー。 これは切り抜いて形を作っているので、ちょっと形を変える作業も舞台上で絵描きがやっていましたよ。みんな大工系の仕事は一通りできます!

『夏祭浪花鑑』大詰の屋根を仕上げているところです。塗り方が瓦の脇に色の調子をつけていますね。 奥に見えている屋根の窓は「引き窓」です!

2014年7月公演、準備風景(その2)

7月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

たくさんの人がいるので、ちょっと解説。

(1)舞台の責任者から、製作担当へ指示が出されています。

(2)中央は舞台転換の担当者が縁側部分を運んでいます。

(3)その右側の女性陣は塗り方。

(4)背景画は、まだ松が描き加えられる前の状態ですねー。

(以下の写真をご覧ください)

その13 唐子台

その12 ロープ

舞台の脇に置いてあるこの不思議な引き出し。これは、舞台転換を行う大道具が使うロープ入れです。

さっと取り出せるように、からまないようにして箱の中に入れておきます。素材は綿で、色は白と黒。

両手を広げると6尺くらいの長さになり、自分の身体をものさしがわりにして、必要な長さをはかって使っています。

その11 浅葱幕

歌舞伎の舞台では多種多様な幕が使われますが、幕の種類によって扱う係が異なります。この浅葱幕(あさぎまく)は、大道具が扱うもので、いろいろな演目で多用されています。

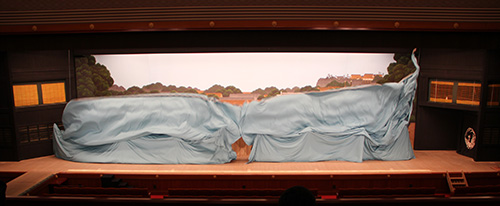

浅葱幕の主な使い方は、「振り落とし」と「振りかぶせ」。「振り落とし」は、あらかじめ舞台に幕を垂らしておいて、ぱっと幕を落として舞台を一瞬で見せるというもの。今月(2014年7月)の『夏祭浪花鑑』の大詰(屋根の上)の冒頭でも「振り落とし」があります(以下の写真)。

「振りかぶせ」は、逆にお芝居が進行しているときに、舞台上からぱっと幕をおろして舞台を隠してしまいます。いずれも歌舞伎ならではの優れた演出です。

『夏祭浪花鑑』の大詰の「振り落とし」

浅葱幕を巻き上げているところ。

2014年7月公演、準備風景(その1)

7月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『夏祭浪花鑑』の「住吉鳥居前」。のれんを調整しています。

『夏祭浪花鑑』の「お鯛茶屋」。舞台に飾った背景画に、松を描き足しているところ。下書きなしで、あっという間に描いてしまいます。

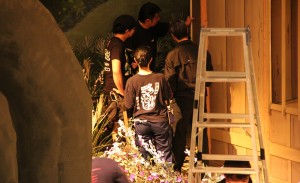

『修禅寺物語』。屋体裏に、製作、塗り方、転換などの責任者が集まって、なにやら調整しているところ。

『夏祭浪花鑑』大詰の屋根を仕上げているところ。この屋根の上で、大立ち回りが繰り広げられます。

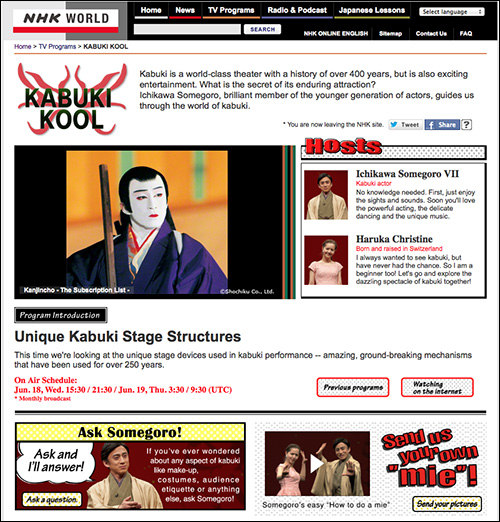

「KABUKI KOOL」はNHK WORLDの英語放送番組で、2014年4月より放送が開始されています。番組のホストを務めるのは市川染五郎丈と春香クリスティーンさん。歌舞伎の魅力を海外の初心者向けにわかりやすく紹介するという番組です。

6月に放送された第3回のテーマは「Unique Kabuki Stage Structures」。大道具の製作の様子も番組内で少しご紹介いただきました。

全10回の放送予定とのことで、これからもさまざまな切り口で歌舞伎を紹介されるそうです。ぜひご覧くださいませ。

KABUKI KOOLのWebサイト

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/kabukikool/

春香クリスティーンさんが大道具の仕事場を訪問した様子の動画もアップされています。

KABUKI KOOLのWebサイト(動画は3分半くらいです)

Painting Kabuki Sets

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/kabukikool/haruka_visit_3.html