2019年2月公演、準備風景(その1)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『當年祝春駒(あたるとしいわうはるこま)』。絵描きたちが、舞台で手直しをしています。

『熊谷陣屋(くまがいじんや)』の幕です。この幕も、大道具が担当しております。

2019年1月公演、準備風景(その1)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『吉例寿曽我(きちれいことぶきそが)鴫立澤対面の場』(通称「雪の対面」)の道具幕を準備しているところ。雪景色の富士という、すがすがしい図案です。

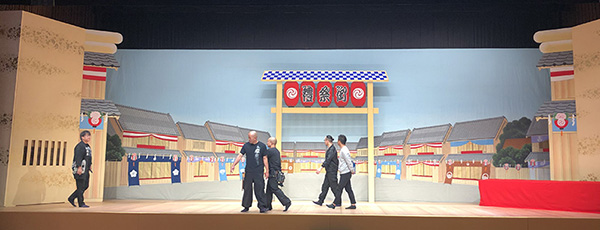

『絵本太功記(えほんたいこうき)』 の木戸(きど)を運ぶ練習をしているところです。お芝居のなかで、ささっとこれを片付けていますが、これは大道具がやっております。

東京 西武池袋本店で「歌舞伎の世界展 The 2nd ~KABUKIとふれ合おう~」が開催されています(1月6日まで)。

歌舞伎の衣裳や小道具、かつらなどを間近で見ることができる展覧会で、弊社も背景画などを描かせていただいております。

1/5には絵描きによるライブペインティングも行われますよ。

お近くにお出かけの際は、ぜひご覧ください。

★歌舞伎プロフェッショナル講座-大道具編-〈歌舞伎座舞台(株)〉1月5日(土)午前11時から(約30分)

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1302050.html

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

本日(1月2日)より、歌舞伎座の「壽初春大歌舞伎」もはじまり、私たちも初仕事をむかえております。

いつもは、あちこちにちらばって仕事をしていますが、今朝はみんなが歌舞伎座に集合して年始の式をしました。

大向う風の楽しいかけ声も飛び交う、賑やかな式となりました。最後はツケ打ちの大ベテラン芝田正利の音頭で、一本締めをしましたよ。

今年もHPやFacebookページにて、ささやかな発信をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2018年12月にオープンした「神田明神文化交流館 EDOCCO」(東京・神田)の開業記念式典のための奉納舞踊公演の大道具を担当させていただきました。この施設は、江戸の総鎮守である神田明神の敷地内にあり、伝統文化の活性化や発展を目的につくられたそうです。伝統芸能・工芸による価値の交流にも力を入れておられるとのことで、このたびの開業記念式典では、尾上菊五郎丈、尾上菊之助丈による舞踊「神田祭」が披露されました。

神田明神文化交流館 EDOCCO

https://edocco.kandamyoujin.or.jp

2018年12月公演、準備風景(その2)

12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)阿古屋(あこや)』の階段。三段あります。

『幸助餅(こうすけもち)』の序幕。製作チームが屋体内部をチェック中。みんなそれぞれのガチ袋をつけています。

2018年12月公演、準備風景(その1)

12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『二人藤娘』の舞台。藤の花をひとつずつ手で取り付けていきます。

『お染の七役』の最初の場面。鮮やかな早替りが眼目で、大道具もどんどん転換していきます。

ANAの機内安全ビデオ

ANAが上映する「機内安全ビデオ」の映像が、新しく歌舞伎バージョンで全面リニューアル制作されました。映像は、松竹株式会社の全面協力のもと制作され、弊社も背景画のデザインや製作、幕引き、ツケ打ちなどでお手伝いをさせていただきました。

国内線は2018年12月1日(土)から、国際線は2019年1月1日(火・祝)から上映されます。

歌舞伎美人ニュース(2018年11月16日)

「歌舞伎がANAの機内安全ビデオに登場」

https://www.kabuki-bito.jp/news/5113

ANA公式サイト

https://www.ana.co.jp/ana_news/2018/11/19/20181119-1.html

2018年11月公演、準備風景(その2)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『お江戸みやげ』のラストの場面。背景画はちょっと凝っていて、淡い照明が仕込んであります。

『隅田川続俤(すみだがわごにちのおもかげ)』(法界坊)では、ヤブがたくさん出てきます。これは造花ではなく、本物の植物で作っているんですよ。

大道具の花木については、以下の特集記事で詳しくご紹介しています。

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/tokusyuu/369/

2018年11月公演、準備風景(その1)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『お江戸みやげ』の冒頭の場面です。どこまでが二次元で、どこかからが三次元の立体か…。うまく溶け合っていますよね。

『お江戸みやげ』の主人公・お辻さんが気が大きくなる場面のお部屋です。