その15 小道具さんとの役割分担(『関の扉』編)

小道具と大道具の役割分担については、「引っ越しで持っていけるものは小道具、持っていけないものは大道具」というのがおおまかな目安ですが、曖昧なものもたくさんあります。常磐津舞踊の大曲『関の扉』にも、そういう道具がありますので、クイズを作ってみました。

【大道具・小道具、どっちクイズ】

以下は、『関の扉』の道具です。1〜4のうち、小道具さんが担当されるものは、どれでしょうか?

(答えは、このページの下のほうにあります)

1:桜の樹木の花

2:つり下げられている雲

3:桜の小枝

4:高札

『関の扉』の道具帳

【答え】

1:桜の枝は、大道具が受け持ちます。

2:この雲は小道具さんです!

(演目によっては大道具が担当する雲もあります)

3:この小枝は、役者さんが手に持ちますので小道具さん。

4:この高札は、大道具。ただし、『熊谷陣屋』のように役者さんが手に持つものは小道具さんで作られます。ちなみに『京鹿子娘道成寺』の高札は大道具の担当です。

というわけで、正解は2と3でした。雲や高札は、私たちでも「あれ、どっちだっけ?」というものもありまして、今回も小道具さんに確認に行ったりしましたよ。雲は特に難しいですね。

2014年8月公演、準備風景(その3)

8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『怪談乳房榎』の序幕「隅田堤の場」。小さな小屋は出茶屋。葭簀(よしず)が立てかけられています。背景の絵は浅草の隅田川の風景。待乳山(まつちやま)のふもと(下手側)には芝居小屋が描かれており、中村屋の定紋である角切銀杏(すみきりいちょう)の櫓(やぐら)があがっています(この写真には、写っていません。すみません!)。

『怪談乳房榎』の薮(やぶ)を作っているところです。大道具では「薮を打つ」という言い方をします。今月は薮はそれほど多くありませんが、たくさん出るときは薮を打つ作業も結構時間がかかります。薮は生きた植物を使うので、近くを通ると笹団子のようなふわっとした香りがします。

2014年8月公演、準備風景(その2)

8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『たぬき』に登場する棺桶(早桶)と薪です。薪のほとんどは大道具が作りますが、役者さんが手に持つ薪は、小道具さんが作られます。 小道具さんにうかがってみると「(大道具と)打ち合わせなくても、だいたい同じ感じの色味になるんだよね〜」と言われていました。阿吽の呼吸。

このなまこ壁は『たぬき』の芝居茶屋の二階の場面(二幕目の第一場)で使われるものです。 客席のお客さまからは、茶屋の座敷の窓から少し見える程度だと思いますが、実際はこんなに大きな壁なんですよ。

歌舞伎美人のニュースにこのなまこ塀が写った舞台写真が掲載されていましたので、以下にお知らせします。見比べてみると楽しいかもしれません。

http://www.kabuki-bito.jp/news/2014/08/_8.html

2014年8月公演、準備風景(その1)

8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『恐怖時代』の「殿中酒宴の場」。塗り方が仕上げの筆を入れています。

『恐怖時代』「殿中酒宴の場」のパーツ。これはまだ製作途中で、このあと黒いふちと引き手をつけて、ふすまの形となります(下手の黒御簾の前につけます)。

舞台課のメンバーが『龍虎』の岩の手直しをしています。

その14 睡蓮

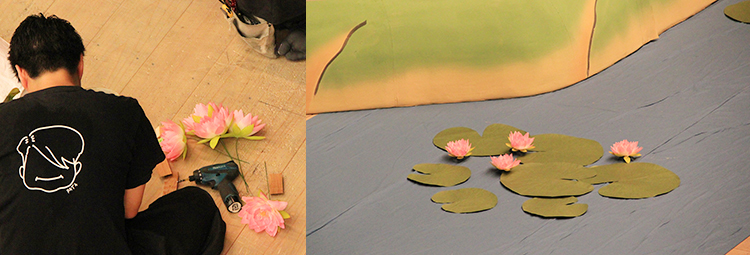

『恐怖時代』奥庭の睡蓮です。

造花の担当者によると、睡蓮と蓮は混同されがちですが、植物学的には異なるためいろいろ調べて準備したとのこと。睡蓮は、葉に切れ込みがあり、花は水面にぽこっと浮くようにして咲きます。また、睡蓮の花が歌舞伎に登場することは、珍しいとのことでした(『恐怖時代』の上演自体、ずいぶん久しぶりです)。

花が水に浮いたように見せるための細工をしているところ(写真左)。舞台に飾ったところ(写真右)

睡蓮の花の造花

2014年7月公演、準備風景(その3)

7月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『悪太郎』。絵描きたちが、松の手直しをしていますー。 これは切り抜いて形を作っているので、ちょっと形を変える作業も舞台上で絵描きがやっていましたよ。みんな大工系の仕事は一通りできます!

『夏祭浪花鑑』大詰の屋根を仕上げているところです。塗り方が瓦の脇に色の調子をつけていますね。 奥に見えている屋根の窓は「引き窓」です!

2014年7月公演、準備風景(その2)

7月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

たくさんの人がいるので、ちょっと解説。

(1)舞台の責任者から、製作担当へ指示が出されています。

(2)中央は舞台転換の担当者が縁側部分を運んでいます。

(3)その右側の女性陣は塗り方。

(4)背景画は、まだ松が描き加えられる前の状態ですねー。

(以下の写真をご覧ください)

その13 唐子台

その12 ロープ

舞台の脇に置いてあるこの不思議な引き出し。これは、舞台転換を行う大道具が使うロープ入れです。

さっと取り出せるように、からまないようにして箱の中に入れておきます。素材は綿で、色は白と黒。

両手を広げると6尺くらいの長さになり、自分の身体をものさしがわりにして、必要な長さをはかって使っています。

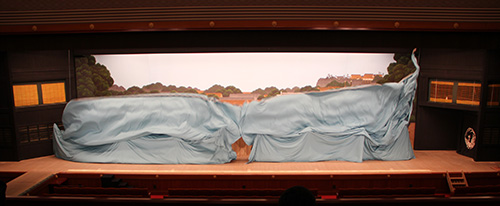

その11 浅葱幕

歌舞伎の舞台では多種多様な幕が使われますが、幕の種類によって扱う係が異なります。この浅葱幕(あさぎまく)は、大道具が扱うもので、いろいろな演目で多用されています。

浅葱幕の主な使い方は、「振り落とし」と「振りかぶせ」。「振り落とし」は、あらかじめ舞台に幕を垂らしておいて、ぱっと幕を落として舞台を一瞬で見せるというもの。今月(2014年7月)の『夏祭浪花鑑』の大詰(屋根の上)の冒頭でも「振り落とし」があります(以下の写真)。

「振りかぶせ」は、逆にお芝居が進行しているときに、舞台上からぱっと幕をおろして舞台を隠してしまいます。いずれも歌舞伎ならではの優れた演出です。

『夏祭浪花鑑』の大詰の「振り落とし」

浅葱幕を巻き上げているところ。