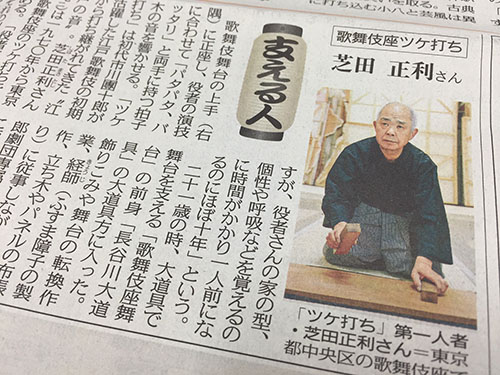

2017年3月24日の東京新聞・朝刊にて弊社のツケ打ちの芝田正利を紹介いただきました(WEB版で記事を読んでいただくことができます)。

<支える人>歌舞伎座ツケ打ち・芝田正利さん 役者と日々真剣勝負

(一定期間を経過すると、WEBサイトでの記事は読めなくなります)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/tradition/CK2017032402000187.html

弊社の絵描き(第一美術課)の山中隆成が第72回春の院展に「郷愁」を出品し、入選いたしました。院展(正式名称は「日本美術院展覧会」)は、公益財団法人 日本美術院が主催運営している日本画の公募展覧会のことで、春と秋に開催されます。春は「春の院展」、秋は「再興院展」と呼ばれています(山中は「院友」(*)です)。

山中の作品も展示される展覧会「第72回春の院展 東京展」が3月29日より日本橋三越本店にて開催されます。おでかけの際は、ぜひ山中の作品もご覧いただけましたら幸いです。

院展・日本美術院のホームページ

http://nihonbijutsuin.or.jp/index.html

第72回春の院展 東京展

日程:平成29年3月29日(水)~4月10日(月)

場所:日本橋三越本店 本館・新館7階ギャラリー

山中隆成(やまなか たかなり)

第一美術課 課長

昭和43(1968)年、神奈川県生まれ。多摩美術大学日本画専攻卒業。平成11(1999)年より歌舞伎座舞台で絵描きとして働き始め、翌年に正式入社。日本美術院特待(*)で歌舞伎座舞台の絵描きである後藤芳世の勧めにより、院展に出品をはじめる。2016年より院友(*)。大学時代の先生でもあり日本美術院同人(現・理事長)であった故・松尾敏男(まつお としお)画伯に師事。歌舞伎座が新開場した平成25(2013)年4月公演の最初の演目『壽祝歌舞伎華彩』、その一年後の平成26(2014)年4月の歌舞伎座公演の『壽春鳳凰祭』では、松尾敏男画伯が舞台美術を担当。師の描いた道具帳の意図を汲みとり、「囲い」(*)の図案を考えて描くなど、舞台の背景画を描く指揮をとる。平成18(2006)年の再興第91回院展をはじめ、過去に春の院展に3回、再興院展に3回、入選を果たしている。

*特待:再興日本美術院展覧会(院展)に20回入選、あるいは、奨励賞4回受賞、または日本美術院賞1回受賞で推挙される。

*院友:研究会員であることを前提に再興日本美術院展覧会(院展)に3回入選で推挙される。

*囲い:大臣囲いの略。舞台の上手と下手の黒御簾の前に飾る絵のこと。

第一美術課の仕事についてのインタビュー(山中隆成)

http://kabukizabutai.co.jp/daiichi_bijyutsu/

2016年10月の八代目中村芝翫 襲名披露口上の舞台の絵を描く山中隆成(美術は朝倉隆文先生)。

2017年2月『四千両小判梅葉』の背景画を歌舞伎座の舞台上で、手直しする山中隆成(左側)。

2017年3月公演、準備風景(その1)

3月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『女五右衛門』の舞台です。セリを使った、大掛かりな転換がみものです。

『義経千本桜 渡海屋』の木戸。お芝居の途中で、この木戸は片付けてしまいますが、運んでいるのは大道具です!(軽々と運んでいますが、持ってみると意外と重たいです)。

2017年2月公演、準備風景(その2)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『猿若江戸の初櫓』の幕を準備しているところです。この幕は、ひょこひょこ動いて移動するのですが、これを動かしているのは、大道具です。 歌舞伎に出てくる幕は、大小さまざまあり、使い方もユニークですよね。

『扇獅子』の舞台です。赤いものは立体ですが、後ろの屏風は絵です。歌舞伎の大道具は、立体、半立体、平面を巧みに組み合わせて独特の空間を作り上げています。

2017年2月公演、準備風景(その1)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『大商蛭子島(おおあきないひるがこじま)』は、大道具の転換も大きな見せ場があります。写真は、針と糸を持って、畳の端の処理をしているところです。

『四千両小判梅葉』の中仙道熊谷土手の場は、一面の雪景色。木の位置を調整しているところです。

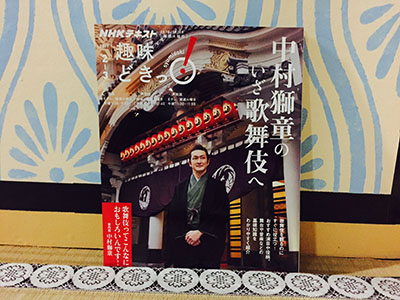

2017年2月から中村獅童さんが案内役をされるテレビ番組「NHK趣味どきっ! 中村獅童のいざ歌舞伎へ」の放送が始まります(Eテレ)。初心者でもわかりやすく楽しく歌舞伎に親しめるような内容で、番組のテキストも発売されています。弊社の大道具の仕事についても少し触れていただたいております。ぜひ、ご覧くださいませ。

初回放送は、2月7日(火)午後9:30−9:55 の予定(放送日時については、以下の公式サイトでご確認ください)。

NHK 趣味どきっ! 公式WEBサイト

https://www.nhk.or.jp/kurashi/doki/

2017年1月公演、準備風景(その2)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

舞台に「雪布」という白い布を敷いているところです。きちんと、でも手早くはがせるように、布を留めてなくてはなりません。

造花の土手板に色を塗っているところです。作業をしているのは、絵描き(第一美術課)です。

2017年1月6日の朝日新聞・夕刊「歌舞伎の匠をたどって」にて弊社をご紹介いただきました。この連載は、歌舞伎の裏方に光を当てたもので、7回の連続掲載。1月6日はその3回目で、小道具さんと大道具の仕事の現場についてレポートされています。

以下の朝日新聞デジタルでも、読んでいただくことができます。

(登録をしないと全文を読む事ができませんが、写真と文章の一部をご覧いただけます)

http://www.asahi.com/articles/DA3S12736047.html

2017年1月公演、準備風景(その1)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『越後獅子』の所作台を拭いているところです。舞踊の舞台になりますので念入りに、拭いております。

『沼津』の松の位置を調整しているところです。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

本日(1月2日)より、歌舞伎座の「壽初春大歌舞伎」もはじまり、私たちも初仕事をむかえております。

いつもは、あちこちにちらばって仕事をしていますが、今朝はみんなが歌舞伎座に集合して年始の式をしました。

今年もHPやFacebookページにて、ささやかな発信をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

初日をむかえた歌舞伎座(1月2日撮影)