『仮名手本忠臣蔵』の大道具 「出投げ1」

歌舞伎座では11月、12月に二ヶ月連続で『仮名手本忠臣蔵』が上演されます。知っておくと観劇がちょっと楽しくなる豆知識をご紹介します。

大道具の転換は芝居の邪魔にならないように控えめに行っていますが、『仮名手本忠臣蔵 三段目』ではこの転換がちょっとした見せ場になるシーンがあります。それが「出投げ(でなげ)」です。転換の作業のひとつとして、舞台に上敷(じょうしき)と呼ばれる長いゴザのようなものを敷きますが、観客の目の前で丸めてある上敷を投げるようにして一気に舞台の端から端まで敷き詰めます。

手前の上敷が「出投げ」に使われるもの。きつく巻いてあるので細く見えるが、抱えてみるとかなりの重量。

出投げに使う上敷は、72尺(約22m)もあります。これを狙い通りにまっすぐ、端まで正確に転がすにはかなりの技術が必要。ちょっとでも方向が狂うと、客席の方向へ流れることもあるため、出投げを担当する者は前の月から終演後に稽古を重ねます。上敷はきっちり固く巻いておかないと舞台でうまく転がってくれません。上敷を巻く技術も重要(両手を巧みに使い、すごいスピードで巻いていきます)。

「出投げ」に使う上敷を真上から見たところ。直径約30cm。上敷の幅は88cm。

出投げを担当する者は、たった一人で舞台に出ます。経験者によると、一発勝負のため精神的にもかなり緊張するとのこと(この時、大向うから「大道具!」と声がかかることも)。

11月、12月は5人の担当者が交代で出投げをつとめます。

第19回ニッセイ・バックステージ賞の受賞者が発表され、弊社のツケ打ちの芝田正利が同賞を受賞することが決定しました。ニッセイ・バックステージ賞は舞台技術を裏から支え、優れた業績を挙げている舞台技術者に光を当て、その苦労に報いるために公益財団法人ニッセイ文化振興財団が創設した賞です(2005年には弊社の後藤芳世が同賞を受賞しています)。

※ニッセイ・バックステージ賞の詳細はこちらをご覧ください。

芝田正利(しばた まさとし)

ツケ打ち、大道具方

昭和19(1944)年、東京都江東区生まれ。長谷川大道具株式会社(現・歌舞伎座舞台株式会社)に勤める兄の勧めで昭和40年に同社の臨時雇用となり、翌年に正式入社。大道具の飾り込みや転換作業、経師、幕引きを担当。その後、菊五郎劇団付きのツケ打ちだった中村藤吉に師事。昭和45年11月『通し狂言 伽羅先代萩』で歌舞伎座のツケ打ちとして初舞台。歌舞伎座、舞踊会、海外公演などでツケ打ちを担当。飾り込みや舞台転換の際は、円滑に作業を進めるための指揮も執る。

平成9年第十三回日本舞台芸術家組合賞受賞。平成19年日本俳優協会再建立50周年記念永年功労者表彰。日本演劇興行協会における「平成21年度助成事業」表彰。平成24年度文化庁長官表彰。平成25年第19回ニッセイ・バックステージ賞受賞。

『仮名手本忠臣蔵』の大道具 「道具帳」

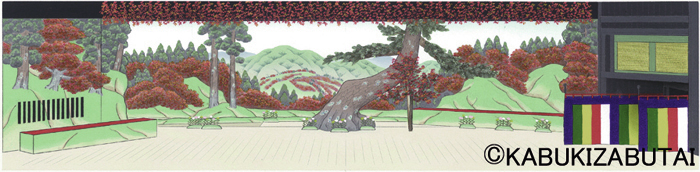

歌舞伎座では11月、12月に二ヶ月連続で『仮名手本忠臣蔵』が上演されます。知っておくと観劇がちょっと楽しくなる豆知識を、道具帳をご覧いただきながらご紹介したいと思います。

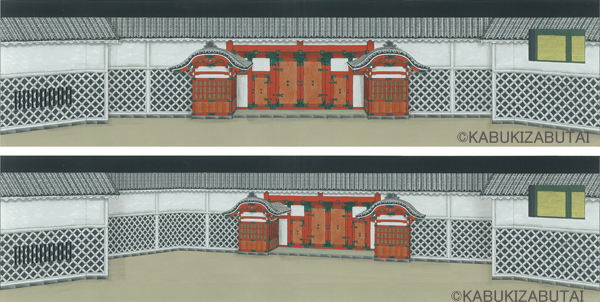

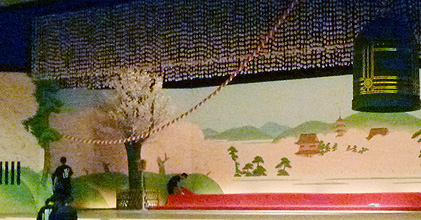

【四段目 表門城明渡しの場】

由良之助が仇討ちの決意を固め、城館を明け渡して去っていく場面の大道具です。遠ざかっていく風景を「引き道具」というちょっと変わった手法で表現します。最初は上の道具帳のように道具が飾ってありますが、ゆっくりと道具を舞台後方に引いていきます(下の道具帳)。少し角度がつけてあるのは、花道の七三にいる由良之助に対して門が直角に向くようにするためです。芝居の雰囲気に溶け込むように、動かす速さやタイミングにも心を配ります。

同じ場面でも、関西型の演出では表現方法が異なります。同じように背景が遠ざかっていく様子を表すのですが、実際に道具を後ろに動かすのではなく、背景画の図案を近景から遠景に変えることで門から遠ざかったことを表します。

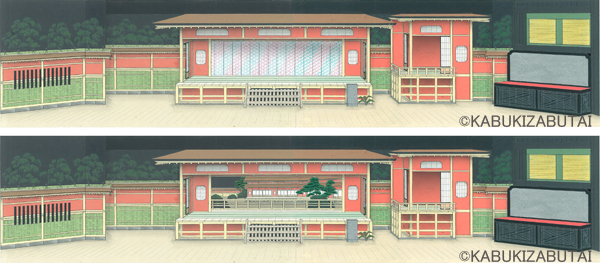

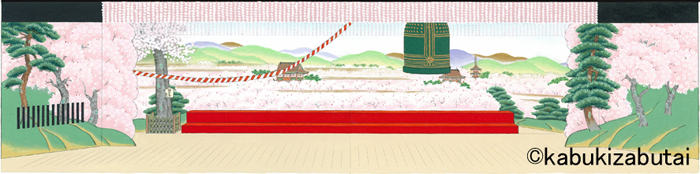

【七段目 祇園一力茶屋の場】

京都祇園町を舞台にした華やかな場面。歌舞伎では家などの立体物を屋体(やたい)と呼び、屋体の形や舞台から建物の床までの高さ(大道具ではこれを「足」とよびなわらす)は各演目・場面ごとに決まっています(中央の屋体は、「高足(たかあし)」という高さ)。屋体にかけられている階段は三段の白州梯子(しらすばしご)。上手(かみて)の屋体は、お軽の部屋で二階という設定です。この場面では様式的な動きがあるため舞台の上に「所作台(しょさだい)」という檜の板を敷き詰めます。

下の道具帳は同じ場面ですが、のれんが開いたところで、その奥に見える風景は俳優さんの意向に合わせた図案を描きます(よく見ないと気付かないくらいの微妙な違いですが)。

ちなみに、この場面でも関西型では道具が異なります。中央の屋体の「足」は関東型よりも七寸(約21cm)低く、それに従って階段の段数が一段少なくなります(白州梯子ではなく石の階段)。また、屋体の色味や塀の柄なども異なります。

11月、12月の歌舞伎座の公演では全て関東型で上演されます。一般的に、関西型の演出は写実的、関東型は様式的といわれ、小道具や衣裳、かつら、そして大道具もそれに準じているとされています。

歌舞伎座

吉例顔見世大歌舞伎

平成25年11月1日(金)~25日(月)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2013/11/post_68.html

十二月大歌舞伎

平成25年12月1日(日)~25日(水)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2013/12/post_69.html

2013年10月公演、準備風景

本日(10/1)より芸術祭十月大歌舞伎がはじまりました。

今月の歌舞伎座は『通し狂言 義経千本桜』です。昨日、一昨日の公演準備の様子をレポートします。

舞台の幕を扱うのも大道具の仕事です。この写真は「浅葱幕(あさぎまく)」を巻いているところです。幕を吊っているバトンを降ろしながら、くるくると手早く巻きます。

2.jpg)

幕について、道具帳の担当者(舞台下)と絵描き(舞台上)で打合せをしています。

「大物浦(だいもつのうら)」の大きな岩の形を手直ししているところです。クライマックスでは知盛が大岩の上に立ちますので、各階のいろいろな席からチェックして俳優さんが見えにくくならないように配慮しています。

屋体や岩の土台を作るのは、製作課です。

製作課・先輩後輩インタビューもぜひご覧ください!

http://kabukizabutai.co.jp/seisaku/

芸術祭十月大歌舞伎

10月1日(火)~25日(金)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2013/10/post_67.html

9月12日(木)から歌舞伎座ギャラリー(歌舞伎座タワー5階)にて、「歌舞伎 秋の彩り」展がはじまります。私たち大道具も、『紅葉狩』の背景画を新しく描くなどでお手伝いをさせていただいております。背景画を描く様子は映像記録していただきました。ギャラリー内の映像コーナーで紹介される予定ですので、興味のある方はご覧いただけましたら幸いです(映像コーナーはギャラリー内に2カ所あり、背景画の製作についての映像は2つ目の展示室内にございます)。

今回の展示では『紅葉狩」の更科姫をはじめ、さまざまな役の衣裳や小道具、かつらなども展示されます。ぜひおでかけくださいませ。

■■■『紅葉狩』の背景画ができるまで■■■

歌舞伎座の大道具では、泥絵具(どろえのぐ)という特殊な絵の具を使います。基本の色を混ぜ合わせるなどして、必要な色を準備していきます。色作りはとても難しく、経験を重ねなくてはうまくできません。

チョークで下絵を描いていきます。

あうんの呼吸で、作業をしていきます。ちなみに歌舞伎座の舞台の背景画は、今回、製作している歌舞伎座ギャラリー用の5倍の大きさとなります。

紅葉の葉を描くなど細部を仕上げて、出来上がりです。

●「歌舞伎 秋の彩り」展覧会概要

【日程】

2013年9月12日(木)~12月1日(日)

※会期中無休

※9月19日(木)12:00開館

【開館時間】

10:00~18:00

※最終入館は17:30まで

【入場料(税込)】

一般:500円(小学生未満無料)

団体:400円(20名様以上)

歌舞伎座ギャラリーについての詳しい情報やお問い合わせ先については以下をご覧下さい。

松竹株式会社 歌舞伎座ギャラリー

http://www.shochiku.co.jp/notice/play/2013/08/008740.html

歌舞伎の造花について深く知るための連載記事の3回目です。その1、その2もぜひご覧ください。

(取材・文 田村民子)

花善が手掛けた造花。左から山吹、紅梅、白梅。

花善では多種多様の造花を作っていますが、どんな体制で仕事をされているのでしょうか。前回に引き続き株式会社酒井造花製作所(花善)の社長・酒井克昌さんにお話をうかがいます。まずは克昌さんの役割ですが、大道具とのやりとりから全体の差配、染めや型抜きなどを担当しています。そして、出来上がった花びらや葉を針金やテープなどでひとつの植物の形に仕上げる作業は、克昌さんの奥様の智代さんをはじめ女性陣が引き受けています。

(左・中)4人の女性で手際よくアヤメの花を仕上げる。(右)『浮舟』の舞台のアヤメ。

取材でうかがった日は、アヤメの仕上げ作業をされていました。アヤメの造花は『伊達の十役』や『浮舟』、舞踊などで使われます。アヤメの花びらをよく見ると、平坦ではなくうねったような微細な立体感があります。こうしたデリケートな質感も、手作業。智代さんの説明によると、花びらを染めた後、まだ湿っている状態のときに手拭いにはさみ、手でぐいっとしごくようにしてうねりをつけるとか。使う道具は手拭いだけ。手先に染みこんだ技量で、花に命が吹き込まれていきます。

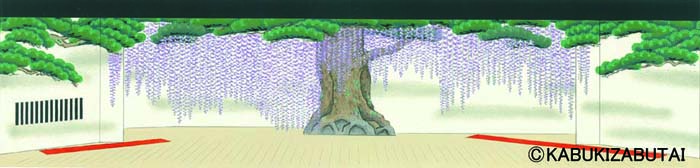

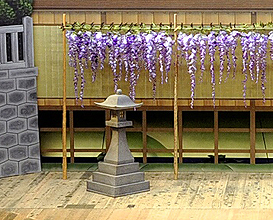

『藤娘』の道具帳。

歌舞伎の数ある演目のなかで、花の印象が強いものといえば、舞踊『藤娘』が思い浮かびます。照明を落として真っ暗闇のなかで静かに幕が開き、一瞬で明るくなると、舞台いっぱいに大きな藤の花が咲き誇っているという胸のすくような演出。客席からも、思わずうわーという声がこぼれます。この演出は、昭和12年に六代目尾上菊五郎が『藤娘』を踊るにあたり一新させたもので、藤を極端に大きくスケールアウトさせることで踊り手の身体を可憐に小さく見せるというねらいがあったとされています。

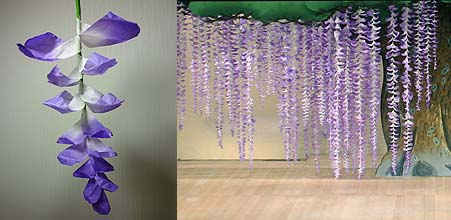

(左)紙で作られた藤の造花。藤の花らしい、色と質感と形。花弁の広げ方によっても、表情が異なる。(右)『藤娘』の舞台写真。

この藤の花の作り方について克昌さんに再びお話をうかがいます。藤の花弁は白地を残して紫に染め分け、やわらかな質感を表現しています。花の房は一番長いものでは15尺(約4.5m)もあるそうで、上から下にいくに従ってだんだん花弁が小さくなっていきます。この花弁を作るために大きさの異なる抜き型が7個も必要とのことでした。花弁は紙で作られていましたが、近年の歌舞伎では布が主流となっているそうです。

こうして歌舞伎の造花に関わる現場を辿ってみると、想像以上に手間をかけて歌舞伎にふさわしいものを作り上げていることに驚かされます。造花を作る酒井克昌さんも、歌舞伎の舞台でそれを形にする大道具の西村健次さんも、いかにもたくましい男性なのですが、繊細な精神で仕事に向かっておられる姿に心惹かれるものがありました。

後日、観劇したとき。舞台の隅になにげなく置かれた花木に、そこはかとなく余情が漂っているように感じました。きっと作り手の方々は「そこに注目されるのは本末転倒」とおっしゃるのだと思いますが、小さなところにも想いを込めた仕事があることを知った上で眺める舞台には、それまでとは異なる愛着が涌きます。つつましやかな歌舞伎の造花の職芸がこれからも深まり、継承発展していくことに期待します。(完)

*「連載 歌舞伎座の大道具を支える職人」は、今後もさまざまな職人さんに光を当ててまいります。お楽しみに!

*舞台写真や道具帳などの色味は、ブラウザによって見え方が異なる場合があります。予めご了承ください。

その4 障子

歌舞伎には「障子(しょうじ)」がよく出てきます。下の写真は『野崎村』の屋体(やたい:家などの建物)です。ここで障子に注目してみてください。

一般の家の障子の骨は室内側に向いています(ご家庭に障子のある方は確認してみてください)。ところが歌舞伎の屋体では、外側に障子の骨が見えています。事実と照らし合わせると間違っている、ということになりますが、このほうがひと目で見て障子があることがわかり、それらしいということで古典作品の場合はあえてそのようにしています。一方、『狐狸狐狸ばなし』などの新しい演目では、現実世界にならって障子の骨は室内側を向いています。

おまけ:写真の右奥では、造花の担当者が梅の木の仕上げをしています。「造花」についての連載記事もありますので、ぜひご覧ください。

造花の連載記事(全3回)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/tokusyuu/369/

歌舞伎の造花について深く知るための連載記事の2回目です。その1をご覧になっていない方は、こちらもご覧ください。

(取材・文 田村民子)

(左)酒井造花製作所(花善)の玄関。(中)お仕事場には色とりどりの造花がたくさん。手がける造花の種類は100種類をゆうに超えるという。(右)花善社長の酒井克昌さん。

酒井造花製作所、通称・花善(はなぜん)は、東京都北区の静かな住宅街のなかにあります。ドアを開けるとすぐにお仕事場になっており、色とりどりの造花がところ狭しと並んでいます。部屋全体がふわっと明るい雰囲気で、思わず心が浮き立ちます。さっそく社長の酒井克昌さんにどのような手順で造花を作られているのか、うかがってみました。

酒井さんによると、作り方には主に2パターンあるそうです。1つ目は、白い紙をクッキーの抜き型のようなもので抜いてから染めて色を付ける方法。たとえば藤の花のように1枚の花びらのなかで白と紫で色のグラデーションをつける場合などは、こちらのやり方にします。2つ目は、色をつける順序が逆で、まず刷毛などで紙の両面に色をつけてから、型で抜くというやり方です。ものによって狙う色のトーンが細かく異なるため酒井さんが慎重に色味を検討しています。

(左)型を抜く機械。(中)抜き型。銀杏、桜、紅葉、葉などの他、たくさんの種類の抜き型があった。手に持つとずっしりと重い。(右)菊の葉の抜き型。葉の大きさは2種類ある。

(左)色を染める作業場。(右)染め上がった桜の造花。手仕事ならではの微妙な表情がある。

造花のひとつひとつを間近で見ると、実物よりもうんと大きかったり、花びらの形も随分異なったりしていることに気付きます。でも、不思議なものでパッと見ると、どの花かすぐにわかります。酒井さん曰く、「歌舞伎の造花は、それらしく見えること、芝居の雰囲気に合っていることが大事」。それを具体的な形に落とし込んでいるのが酒井さんのお仕事なのですが、話をうかがってみると想像以上に細かく作り分けていることがわかります。

たとえば花びらや葉の素材は、演目や場面に応じて模造紙や半紙、薄い和紙、布など繊細に使い分けています。舞台用の造花は近くで見るものではないので、素材の質感にそれほどこだわらなくてもよいのではないか…と素人は考えてしまいますが、やはり人間の眼は知らず知らずのうちにディティールの差を見分けてしまうもの。質感へのこだわりが、造花の質をあげているのです。

(左)古典歌舞伎などで使われる桜。これは大道具に納品された状態のままの束。枝は本物の桜なので、1本1本に個性がある。(右)『ぢいさんばあさん』などの新歌舞伎では古典歌舞伎よりも写実に近い造花が使われる。

お話をうかがっていて興味深かったのは、枝へのこだわりです。たとえば桜の花には、本物の桜の枝を植木屋から仕入れて用います。枝はソメイヨシノではなくヤマザクラのほうが、色などがふさわしいとのこと。また、しだれ桜にするための造花では、本物の柳の枝を使うそうです。(しだれ桜は『喜撰』などに登場します)。だれもが知っている桜などの植物は、少しでも違和感があるとニセモノ感が漂ってしまいます。歌舞伎の花々は写実でもなく、虚飾でもない、本物を超越した魅力があります。その秘密の一端を垣間見たような気がしました。

*次回は、『藤娘』の藤の花などについてお伝えします。お楽しみに!

造花。だれもが知っている言葉ですが、

歌舞伎の「造花」を知る人はあまりいらっしゃらないと思います。

舞台の背景を彩る花々には専門の世界があり、

熱意をもって仕事をしている人がいます。

(取材・文 田村民子) *全3回

歌舞伎には屋外の自然風景が実に多く出てきます。たとえば『京鹿子娘道成寺』の満開の桜の山や、『白浪五人男』で五人男が勢揃いする川べり、『野崎村』ののどかな田舎の風景など。それに屋内の場面であっても、背後に山や田んぼ、海などの風景が広がっていることが多く、どこかしらに自然の気配が漂っています。こうした自然風景には、花や木などの植物が欠かせません。歌舞伎の「造花」は情景にきれいに溶け込んでいますので、私たちはとりたてて意識することはありませんが、実は繊細な演技をしているようです。

『京鹿子娘道成寺』の道具帳

この舞台の場合は、下手側の桜の木と舞台上部の「吊り桜(糸桜)」に桜の造花が使われている。

今回ご紹介するのは、歌舞伎をはじめ舞台用の造花を専門で作っている株式会社酒井造花製作所です。創業は大正12年。江戸三座(公式で歌舞伎興行が行える官許の芝居小屋)のひとつである市村座で大道具の仕事をしていた酒井善次郎が独立したことにはじまります。花を作る善次郎さんが作ったということで「花善(はなぜん)」という名で通っており、現在は孫にあたる克昌さんが社長として仕事を受け継いでいます。花善では、初代同様に大道具の仕事を経験してから家業に入ることが慣例となっており、克昌さんも大学卒業と同時に大道具の仕事に就き経験を積んだそうです。

(左)仕事場にかかげられている酒井造花製作所(花善)の看板。(右)社長の酒井克昌さん。

造花が舞台に出されるまでには花善と大道具の連携が必要です。たとえば桜の木の場合は、花善が花のついた枝の状態まで仕上げて納品し、それを受け取った大道具の担当者がベニヤ板などで作った幹に枝を1本ずつ打ち付けて、ひとつの木の形に仕上げます。

造花製作のお仕事場を拝見する前に、まずは歌舞伎のなかでどんな風に「造花」が使われているのかを、おさらいしたいと思います。歌舞伎座の大道具のなかには、舞台に使う花や木、草などを専門で扱う担当者がいます。現在、メインで担当している西村健次さんに、一般の人が理解しやすいように舞台に登場する造花(花や葉など)を分類していただきました。

(左)舞台用の松を作っている西村健次さん(歌舞伎座舞台株式会社・舞台課)。入社以来18年間、造花一筋。熱心な学究肌で、造花の仕事を追求するため仕事をしながら通信制の芸術大学でランドスケープの勉強も積んだという。(右)「土手もの」のやぶを作っているところ。

【歌舞伎に登場する造花類のおおまかな分類】

(1)舞台の上部にのれん状に吊ってある「吊り枝」

桜や紅葉、梅などの造花が使われる。

(2)桜の木など、1本で自立している樹木

桜や梅、紅葉、柳などの造花が使われる。

(松は造花ではなく、本物を使うことが多い)

(3)草や菊など、まとまった状態で床に置く「土手もの」

草、菊、アヤメ、アシなどの造花が使われる。

(登場頻度の高い笹のやぶは、本物の笹を使う)

紅葉狩』の道具帳。上記で紹介した(1)(2)(3)の全てが登場。(1)舞台の上に紅葉の造花で作られた「吊り枝(つりえだ)」。(2)中央の松とその右隣の紅葉の木は、絵ではなく立体で紅葉の葉は造花。(3)土手ものの菊が数カ所、置かれている。

(2)自立した樹木の例:(左)桜の木『鞘當』仲之町(中)青紅葉の木『忍夜恋曲者 将門』(右)紅梅の木『野崎村』

(3)土手ものの例:(左)秋草『浮舟』(右)菊『菊畑』

造花に携わる大道具の仕事は、植物本来の枝の付き方などの生物学的な知識を持つことはもちろん、歌舞伎独特の美意識に沿う視点で形をつくるセンス、そして大道具の道具としての扱いやすさを考慮するなど、さまざまな感覚と技術が必要です。桜の木を作る場合を例にとってみると、『白浪五人男 稲瀬川勢揃い』のように1本ずつがバラバラに配置される場合と、吉原・仲之町の春の景色で舞台中央に桜がまとまって咲いている場合では、同じ桜でも枝の打ち付け方を違わせなければならないといいます。素人から見ると微少な差ですが、その場にふさわしいシルエットを緻密に計算し、繊細に作り分けているのです。

『白浪五人男 勢揃いの場』

歌舞伎の大道具すべてに言えることですが、歌舞伎に登場する花や木は、作り手の歌舞伎の美意識のトンネルを通過して、本物らしさと様式美の両方を備えた姿となって舞台に出されています。造花を作る酒井さん、そして舞台のために形を整える大道具の両方の仕事が優れているからこそ、造花たちは歌舞伎の花へと転じて舞台に溶け込んでいるのです。(その2へ続く)

*次回は、いよいよ花善さんのお仕事場を訪問します。お楽しみに!

*舞台写真や道具帳などの色味は、ブラウザによって見え方が異なる場合があります。予めご了承ください。

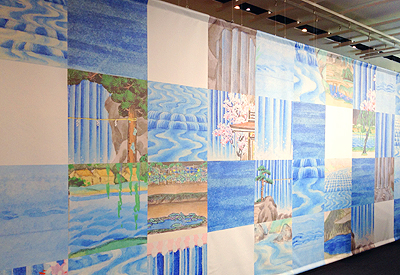

明日、7月13日(土)から歌舞伎座ギャラリ−(歌舞伎座タワー5階)にて、「歌舞伎の夏 色彩と音」展がはじまります。私たち大道具も、小さな松羽目の舞台を作るなど展示に参加いたしました。また、壁や天井に水、波、空などの涼しげな色合いをふんだんに使った背景も制作し、少しでもお客様に涼味を感じていただけるようにしております。

この歌舞伎座ギャラリーは、衣裳や小道具なども展示され、間近でさまざまなものをご覧いただくことができます。ぜひおでかけくださいませ。

歌舞伎座ギャラリー内の舞台に合わせて、新たに製作した松羽目の舞台。歌舞伎座の舞台の約2分の1のサイズ。

さまざまな「道具帳」から水にまつわるモチーフを選び、コラージュしています。

●「歌舞伎の夏 色彩と音」展覧会概要

開催期間

2013年7月13日(土)~9月1日(日)

※会期中無休

開館時間

10:00~18:00(最終入館は17:30まで)

※7月21日(日)は12時開館

入場料

一般:500円(小学生未満無料)

団体:400円(20名様以上)

歌舞伎座ギャラリーについての詳しい情報やお問い合わせ先については以下をご覧下さい。

松竹株式会社 歌舞伎座ギャラリー

https://www.shochiku.co.jp/play/kabukiza/gallery/

歌舞伎美人ニュース

歌舞伎座ギャラリー「歌舞伎の夏 色彩と音」展のご案内

http://www.kabuki-bito.jp/news/2013/06/post_828.html