2014年3月公演、準備風景(その2)

3月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年2月末ごろに撮影したものです)。

所作台(しょさだい)をみんなで拭いているところです。『藤娘』などの舞踊や、舞踊的要素のある演目(『四の切』『七段目』など)のときは、足のすべりをよくするために所作台を敷きます。足のひっかかりがないか、などを細かく確認をしながら、慎重に仕事をしていきます。

藤の造花をひとつずつ、丁寧に取り付けていきます。

霞幕を準備しているところ(『日本振袖始』)。

歌舞伎では、舞台の上にゴザのようなものを敷いて畳の部屋を表すことがよくあります。 写真は、ゴザの端のラインをそろえるための作業をしているところです(『加賀鳶』)。ぴしっとそろうように、調整しています!

2014年2月公演、ばらし風景

千穐楽の終演後には、舞台上で道具を解体しはじめます。この作業を「ばらし」と呼んでいます。無事に1ヶ月の公演を終えたことに感謝しつつ、また翌月の準備に向けて気持ちを切り替えます。

2014年3月公演、準備風景(その1)

3月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年2月末ごろに撮影したものです)。

鳳凰祭三月大歌舞伎

平成26年3月2日(日)~26日(水)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2014/03/post_73.html

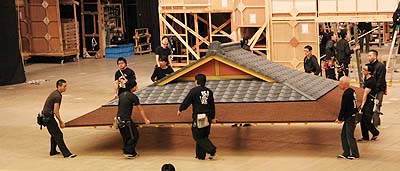

『封印切』井筒屋離れ座敷の屋根をみんなで運んでいるところ。

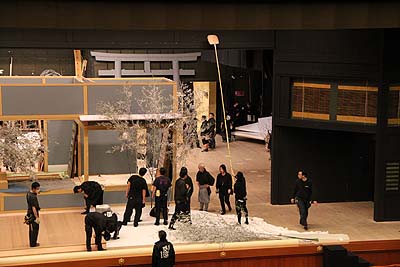

『加賀鳶』本郷木戸前勢揃いの場面。背景画を舞台に飾り、絵描きが最後の仕上げをしているところ。

2014年2月公演、準備風景(その3)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年1月末ごろに撮影したものです)。

【現場レポート】2014年2月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1346/

【現場レポート】2014年2月公演、準備風景(その2)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1375/

『青砥稿花紅彩画』では、「長谷寺花見」や「稲瀬川勢揃い」「極楽寺山門」で、舞台の上のほうに桜ののれんみたいなものが飾られます。これは「吊り桜(糸桜)」で、いろいろな演目に登場します。 近くで見ると、意外と大きくて長いです。

『心謎解色糸』序幕「雪の笹藪の場」の背景画です。今年(2014年)の2月は歌舞伎座近辺でもたくさんの雪が降りますね。

番外編:大道具ファッション(?)に注目した写真です。この三人は会社のみんなでおそろいバージョンですが、Tシャツや長袖Tシャツ、フード付きパーカ、ジャンパーなど形は各自が好きなものを選べるようにしています。

2014年2月公演、準備風景(その2)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年1月末ごろに撮影したものです)。

【現場レポート】2014年2月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1346/

『通し狂言 青砥稿花紅彩画』の大詰の道具を舞台で組み上げているところ。1月の公演期間中に、開演前の時間などを使って少しずつ準備を進めていました(この写真のみ1月中旬に撮影)。

『青砥稿花紅彩画 白浪五人男』の序幕「初瀬寺花見の場」。のれんを扱うのも大道具です。

屋体のすそと床とのわずかな隙間をなくすための作業をしているところ(『心謎解色糸』二幕目・糸屋奥座敷の場)。限られた時間のなかで、みんな手早く丁寧な仕事をするよう心がけています。

2014年2月公演、準備風景(その1)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2014年1月末ごろに撮影したものです)。

『白浪五人男』大屋根の「がんどう返し」。転換担当(舞台課)、塗方(第二美術課)など入り乱れて(?)みんなで仕事をしております。 塗方は、普段は千葉県の松戸の工場で仕事をしていますが、月末の道具調べなどの時期は歌舞伎座で仕上げを行い、要所要所でみんなをリードしています!

舞台の天井には背景画など、いろいろなものを吊っています。それらを吊る際には、ロープで縛ることもありますが、その縛り方も目的に合わせて、いろいろ種類があります。 写真に写っているのは、(たまたまですが)二人とも幕引きです!

大道具の仕事は、チームワークが大切。常にみんなが声をかけあって仕事をしています。

2014年1月公演、準備風景(その4)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2013年12月末に撮影したものです)。

【現場レポート】2014年1月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1072/

【現場レポート】2014年1月公演、準備風景(その2)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1196/

【現場レポート】2014年1月公演、準備風景(その3)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1318/

『時平の七笑』の屋体の垂木(たるき)に手を入れているところです。 こうした大工仕事は製作課が担当しています。

舞台の地下には奈落(ならく)と呼ばれる地下階があります。 その奈落で、塗方(左の女性)とツケ打ち(舞台転換も担当)がばったり出くわして立ち話をしているところです。 荷物を担いだ塗方は、ちょうど降りてきたセリにのって、舞台へ戻っていきました。大道具では、女性もみんな荷物を運ぶのがうまいです(大きな脚立も軽々運んでいます)。

2014年1月公演、準備風景(その3)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2013年12月末に撮影したものです)。

【現場レポート】2014年1月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1072/

【現場レポート】2014年1月公演、準備風景(その2)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1196/

『時平の七笑』。塗り方が縁側の板の目を描いているところです。まわりがドタバタしているなか、集中してたんたんと線を描いています。左手には絵の具の入ったバケツを持っています。

『梶原平三誉石切』。鳥居が舞台の中心にあるかどうか、確かめながら位置を修正しているところです。手前の背中を向けている人が指示を出しています

新作歌舞伎『東慶寺花だより』の序幕に出てくるスロープを作っているところ。このスロープのことを「開帳場(かいちょうば)」と呼びます。 作業をしているのは舞台の転換を担当する舞台課のメンバー。転換だけでなく、こうした大工仕事もよくやっています。

2014年1月公演、準備風景(その2)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、公演前月の末ごろに行います(今回ご紹介する写真は、2013年12月末に撮影したものです)。

【現場レポート】2014年1月公演、準備風景(その1)

http://kabukizabutai.co.jp/saisin/genba/1072/

歌舞伎座の廻り舞台には、4つのセリがあります。客席に近いほうから「梅」「竹」「松」そして「大迫り(おおぜり)」です。「大迫り」は38尺(約11.5m)×12.2尺(約3.7m)あります。この大迫りは、新しい歌舞伎座を作る際に新設されたもので、これによって大きな屋体を地下から一気に舞台へ運び上げたり降ろしたりすることができるようになりました。

舞台の屋体を地下へ降ろした後に、みんなが大迫りにのって舞台へ戻っていく様子です。

『仮名手本忠臣蔵 九段目』。雪が黒い幕についたままになってしまうこともあるので、お手製の柄の長いうちわで、パタパタとはたいて落としています。

舞台の上に飾る「梅の吊り枝」の調整をしているところです。黒い幕の下のほうに見えている紅白の小さな花が「梅の吊り枝」です。 1月の演目では、『石切』『おしどり』『乗合船』の3つの演目でこの「梅の吊り枝」が使われます。

2014年1月公演、準備風景(その1)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」では、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりします。舞台の転換担当者、絵描き、塗り方、製作など、普段はばらばらの場所で仕事をしているみんなが歌舞伎座に集結し、心をひとつにして動いていきます(独特の活気があります)。

『石切梶原』の鳥居。今回は石の鳥居ですが、役者さんによって赤(朱)にする場合もあります。

舞台に道具を飾った後、塗り方が手直しをしています(いじけているわけではありません)。

息を合わせて大きな道具を動かしていきます。細かく指示をしなくても、それぞれが判断しながら動いていきます。

大道具で働いていると、大きな道具を早く安全に「運ぶ」という技術がしぜんと身体にたたきこまれていきます。この写真は、舞台転換をまとめている2人が「道具調べ」の合間に打ち合わせているところです(ひょいと持っていますが、これもそんなに軽いものではありません)。

壽初春大歌舞伎 平成26年1月2日(木)~26日(日)

http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2014/01/post_70.html