2016年2月公演、準備風景(その2)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『浜松風恋歌』の大道具です。アシも演技に少し関わりますので、位置などについて検討しています。なにげない道具も、具合が悪いと芝居を壊してしまいます。

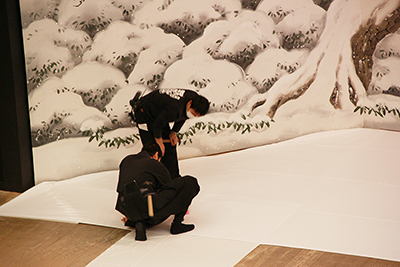

『新書太閤記』の竹中半兵衛の草庵の場面。ぽったりと雪が積もったシーン。屋根を微調整するために、とりはずしているところです。みんなで息を合わせて、動かします。

2016年2月公演、準備風景(その1)

2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『籠釣瓶花街酔醒』の縁切り場。屋体の下手には布団部屋があります。積夜具が描かれていますが、風呂敷には八ツ橋を演じる俳優さんの紋を入れています。

『籠釣瓶花街酔醒』の「仲之町」。ぼんぼりを取り付けているところです。ぼんぼりに書かれている文字や並び順も、決まりがあります。

『籠釣瓶花街酔醒』の転換の練習風景です。盆(廻り舞台)が回って転換する場合、床に敷いてある「地がすり」と呼ばれる布を、盆の中にササッと入れなければなりません。手際よく、美しくやるには、コツが必要。先輩が後輩に、お手本を見せながら何度も指導していました。

2016年1月公演、準備風景(その3)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『二条城の清正』大広間の場面です。金が入ると、製作ではいろいろ手間がかかるのですが、やはり豪華な雰囲気になりますね。金や銀などは、反射もありますので照明さんもとても気を使われています。照明さんのお仕事も、とても大切です。

『二条城の清正』の船です。船首を飾る房は「魔脅し(まおどし)」と呼んでいます。この房も、お芝居のなかでちょっと演技をします。

2016年1月公演、準備風景(その2)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『梶原平三誉石切』の鳥居です。今回は石の鳥居ですが、演じる俳優さんによって、赤の場合もありますよ。気づかれる方はほとんどいらっしゃないかと思いますが、実は、その他のアイテムもいろんなところが、俳優さんによって微妙に異なっています

『二条城の清正』の御座船です。

2016年1月公演、準備風景(その1)

1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『吉田屋』の最初の場面です。しめ飾りなどは、小道具さんが受け持っています。

『直侍』では、雪が積もっていますので、垣根などに雪を積もらせる作業を行います。

今年もよろしくお願いいたします

あけまして、おめでとうございます。

本日(1月2日)より、歌舞伎座の「壽初春大歌舞伎」もはじまり、私たちも初仕事をむかえております。

いつもは、あちこちにちらばって仕事をしていますが、今朝はみんなが歌舞伎座に集合して年始の式をしました。

今年もHPやFacebookページにて、ささやかな発信をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2015年12月公演、準備風景(その2)

12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『十種香』の八重垣姫の部屋(上手側)。障子がこんな風に透けるようになっています。下手側の濡衣の部屋と比べると、高欄付きの縁側もあって、豪華です!

『重戀雪関扉』。右のほうでは、垣根のようなものに雪をつもらせる作業をしています。

2015年12月公演、準備風景(その1)

12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『妹背山婦女庭訓 杉酒屋』。

酒屋さんなので、酒樽があります。こういう半分立体で、後ろが平らなものを「半丸」と呼んでいます。

『妹背山婦女庭訓』「三笠山御殿」。

手前で運んでいる黒いものは、手すり(「高欄 こうらん」)。舞台を作り上げていく過程を見ていると、この高欄のあるなしで、全然雰囲気が違います。

櫓の撤去作業が終了しました

11月の顔見世期間中に歌舞伎座正面に掲げられていた「櫓(やぐら)」。公演も終わりましたので、櫓をおろす作業が行われました。

雨の中での作業でしたので、櫓にかけてあった幕もぐっしょり。舞台に吊り下げて、乾燥させているのですが、ちょっと珍しい風景ですね。

2015年11月公演、準備風景(その3)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『若き日の信長』の柿の木に、柿の実をつけているところです(柿を盗んでいるわけではありません)。

『仙石屋敷』の雪布を敷いているところです。布が動かないように留めているのですが、転換をスムーズにするには、しっかり留すぎても困ります。そうした小さな作業にもコツがあるようです。

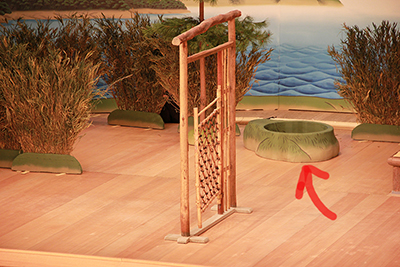

『実盛物語』の草井戸です(赤い矢印)。手前にあるのは、山木戸。道具ひとつひとつに、ちゃんと名前があります。