2017年12月公演、準備風景(その1)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『蘭平物狂』の舞台。歌舞伎には御簾(みす)がよく出てきますので、大道具には御簾の担当者がいます。

『蘭平物狂』の舞台。「道具調べ」で、ちょっと一息いれているときをカシャリ。ふすまの前にいるのは「絵描き(第一美術課)」、手前は転換を担当する「大道具(歌舞伎座課)」です。

2017年11月公演、準備風景(その2)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『直侍(なおざむらい)』の蕎麦屋の場面。出入り口の障子は、下手側の御客様から見えにくくならないように、紙ではなく透ける布にしてあります。

『奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)』の舞台です。床には雪を表す布「雪布」を敷いております。これも大道具になります。

2017年11月公演、準備風景(その1)

11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『新口村(にのくちむら)』は、一面、銀世界です。竹の部分は、切り出してあります。

『直侍』の舞台。11月は雪の場面が多く、少し季節を先取りした雰囲気です。雪を降らせているのは、大道具です。

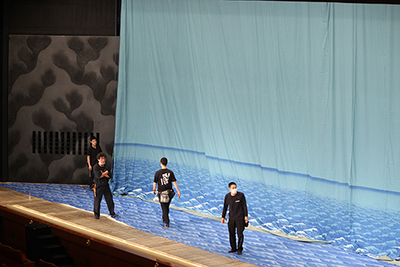

2017年10月公演、準備風景(その1)

10月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

新作歌舞伎『マハーバーラタ戦記』(空間構成・木津 潤平氏、美術・深沢襟氏)。古典作品とは異なる雰囲気です。

『マハーバーラタ戦記』の「囲い」と呼ばれる部分。大きな道具は、数人で息を合わせて扱います。

2017年9月公演、準備風景(その2)

9月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『極付 幡随長兵衛(きわめつき ばんずいちょうべえ)』ラストのお風呂場の場面。塗り方(ぬりかた)が、細かな手直しをしているところです。

『逆櫓(さかろ)』の幕です。舞台に大きな幕をばさっと降ろして、舞台を隠して転換をし、その幕をぱっと落として、次の場面を見せます。幕をあつかっているのは大道具です。「幕の演技」にも、ぜひご注目ください!

2017年9月公演、準備風景(その1)

9月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『再桜遇清水(さいかいざくらみそめのきよみず)』の「かすみ幕」を準備しているところ。

舞踊『道行旅路の嫁入』の背景。どんどん変化していくのが楽しいですよね。写真は、琵琶湖にうかぶ浮御堂(うきみどう)の位置を調整しているところです。

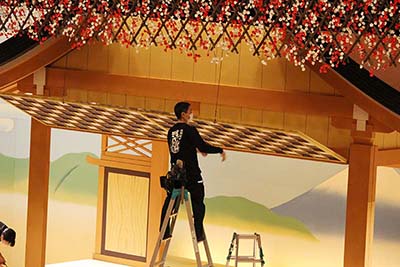

2017年8月公演、準備風景(その2)

8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『歌舞伎座捕物帖(こびきちょうなぞときばなし)』では、劇中劇で「四の切」が出てきます。その屋体です。

『歌舞伎座捕物帖(こびきちょうなぞときばなし)』は、芝居のなかに「歌舞伎座」という劇場が出てきて、話が展開していきます。実在の歌舞伎座の座紋(劇場の紋)は鳳凰丸ですが、芝居中では意外な紋に……。

『野田版 桜の森の満開の下』の準備風景です。歌舞伎のいつもの桜あり、新しいお芝居のための特別な桜もあり。舞台が桜に満ちていて、なかなかの風景でした。

2017年8月公演、準備風景(その1)

8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

舞踊『団子売』の背景画。舞台に飾った後、絵描きが手直しをしているところです。

『野田版 桜の森の満開の下』の準備風景です。走る場面も多い作品。俳優さんたちが、お怪我をされないように、地がすりが滑らないような工夫もしております。

『刺青奇偶(いれずみちょうはん)』の屋体を「せーの!」で動かしているところです。

2017年7月公演、準備風景(その1)

7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『矢の根(やのね)』の舞台。市松模様の大きな窓のようなものは「雨障子」です。開いたときにきれいになるように、傾きを調整しています。

『連獅子』の舞台。五色の幕を準備しているところです。

2017年6月公演、準備風景(その2)

6月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『弁慶上使』のふすまです。金襖は、下作業にも時間がかかりますが、こうしてできあがると豪華ですね。花丸は絵描き(第一美術課)が描いています。

『御所五郎蔵』(通称・ごしょごろ)は両花道を使います。通常1本の花道ですが、上手側にもう1本、「仮花道」をつけています。