2016年9月公演、準備風景(その1)

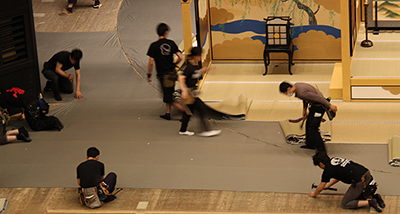

9月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『一條大蔵譚』檜垣の場面の門です。ちょっとだけ斜めにふって置いてあります。

『らくだ』の屋体を大工チーム(製作課)が調整しているところです。古そうな井戸もありますが、これも大道具です。

2016年8月公演、準備風景(その2)

8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

2016年8月公演、準備風景(その1)

8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『東海道中膝栗毛』。背景画を吊る作業をしているところです。

『嫗山姥』。左でのこぎりを持っているのは製作課、右でバケツを抱えて色の仕上げをしているのは塗方(ぬりかた)と呼ばれる第二美術課のメンバーです。製作課、第二美術課は普段は千葉県の松戸で仕事をしていますが、初日前には歌舞伎座に詰め、舞台で仕上げなどをやっています。

2016年7月公演、準備風景(その2)

7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『鎌髭』の幕を準備しているところです。「鎌」と「輪」と「ぬ」で『かまわぬ』。

『壽三升景清』で舞台の上のほうに飾られる提灯です。描かれている紋は、三升と歌舞伎座の座紋である鳳凰丸です。この提灯も、そばで見ると結構大きいですよ。

2016年7月公演、準備風景(その1)

7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『流星』。さりげなく手の込んだ大道具。夢の中のような、不思議な世界を作り出しています。

『柳影澤蛍火』の準備風景。グレーの布は「地がすり」といいます。ピンと張りがでるように、手作業でとめていきます(はずしやすくしておくのも、作業のポイントのひとつ)。

2016年6月公演、準備風景(その2)

6月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『川連法眼館』の下手側の背景画です。こういう遠景を描いたものを「遠見(とおみ)」というのですが、これはお庭の風景なので「庭遠見」と言います。このたび忠信を演じる俳優さんにちなんで、水辺にはオモダカという白い花の植物が描かれています。

『木の実』に登場する椎の木です。この大木は、ちょっと楽しい演技をしますが、そのあたりは小道具さんの担当になります。

2016年6月公演、準備風景(その1)

6月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

背景画を張り替えているところです。

『すし屋』の畳を作っているところ。舞台を組み上げないと、できない仕事も多くあります。

2016年5月公演、準備風景(その2)

5月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『男女道成寺』のための紅白の段幕を吊る作業をしているところです。

『勢獅子音羽花籠』の提灯。図案は、尾上菊五郎家の定紋「重ね扇に抱き柏」と替紋「四ツ輪」です。提灯屋さんが1つずつ手描きで仕上げておられます。

2016年5月公演、準備風景(その1)

5月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『楼門五三桐』。屋体も演技をして、舞台を盛り上げます。

初お目見得のある『勢獅子音羽花籠』。背景の建物は、神田明神(菊之助丈が挙式をされた神社)です。

2016年4月公演、準備風景(その3)

4月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『松寿操り三番叟』の舞台です。三番叟と書かれた箱は、小道具さんの担当になります。

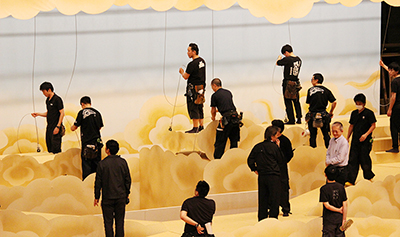

『幻想神空海』の舞台。新作歌舞伎なので、いつもとは随分趣の異なる道具です。